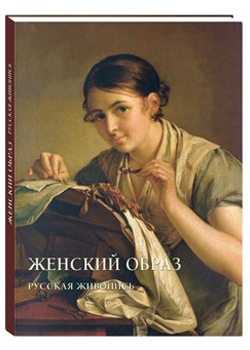

Издательство представляет вашему вниманию уникальный альбом, посвященный женской красоте, женской доле, женским увлечениям и женскому счастью в работах русских художниках XIX- начала XX вв. Кроме этого, в альбоме использованы выдержки из русской литературы, посвященные женщинам, их судьбе и характерам.

Вы познакомитесь с галерей различных женских образов – это и женщины-труженицы Н.А. Касаткина и А.Е. Архипова, и трагические невесты С.И. Грибкова, Ф.С. Журавлева, В.В. Коновалова, В.Е. Маковского и, конечно, В.В. Пукирева, и поэтические крестьянские образы А.Г. Венецианова, и пышущие жизненной силой купчихи Б.М. Кустодиева, мечтающие девы К.П. Брюллова, Н.П. Богданова-Бельского И.Н. Крамского и Г.Г. Мясоедова, воздушные создания В.Э. Борисова-Мусатова, счастливое материнство в работах В.В. Максимова. Вы увидите женщин в необычных для XIX в. амплуа: женщины-художницы М.К. Башкирцевой и Е.Н. Хилковой, «Девушка с папиросой» П.Е. Заболоцкого, женская театральная труппа Н.А. Касаткина, «Курсистка» Н.А. Ярошенко.

Этот альбом будет интересен всем, кому интересна русская живопись и русская литература.

Собрание репродукций с картин русских художников ХIХ – начала ХХ века посвящено образу женщины в русском искусстве. Составители поставили своей целью ознакомить зрителя как с произведениями прославленных корифеев живописи, так и с работами менее известных, иногда незаслуженно забытых мастеров. Зритель встретит здесь картины не только из музеев Москвы и Санкт-Петербурга, но и из музеев разных городов страны, и наверняка не все произведения были ему знакомы ранее.

Женская красота привлекала внимание художников во все времена, гораздо позднее их стала привлекать женская судьба. В ХIХ веке сюжетами картин русских живописцев становится и труд женщины. Сначала это прелестные «Кружевница» (1823) и «Пряха» В.А. Тропинина (1776–1857). Интересно, что Тропинин, почти пятьдесят лет жизни бывший крепостным, остался в своем творчестве не обличителем, а поэтом. В манере письма художник следовал канонам Академии художеств, последовательно прописывал картину лессировками, на его картинах очень тонкие слои краски от грунта до завершающих работают «на просвет».

Традиции Тропинина продолжил А.Г. Венецианов (1780–1847), создавший свою школу и новое направление в русской живописи – бытовой жанр. С симпатией и уважением писал художник русских крестьянок, подчеркивая их красоту, величавое спокойствие и достоинство, что нередко шокировало дворянскую публику и воспринималось в крепостной России почти как вызов правящему классу.

Бытовой жанр, реализм, окончательно укрепился в русском изобразительном искусстве во второй половине ХIХ века. После «бунта» из петербургской Академии художеств ушли 14 живописцев, создавших затем Товарищество передвижных художественных выставок во главе с И.Н. Крамским (1837–1887). Товарищество исповедовало верность искусства правде жизни и выступало на защиту «униженных и оскорбленных». Большинство авторов картин данного альбома, так или иначе, были связаны с Товариществом передвижников.

Тема женского труда не покидает полотна живописцев; вот «Прачки на берегу озера» очень интересного, самобытного художника С.Ф. Колесникова (1879–1955), в дальнейшем эмигранта. Вот молоденькие «Прачки» ученика Репина А.А. Бучкури (1908–1937) и, наконец, известные всем «Прачки» с картины А.Е. Архипова (1862–1930), на которой не сыщешь ничего веселого, даже в колорите. Молодые и старые швеи и пряхи живут перед нами на полотнах Ф.С. Журавлева (1836–1901), И.С. Куликова (1875–1951), М.П. Клодта (1835–1914) и др.

Грустят оказавшиеся в одиночестве в далеких деревнях сельские учительницы в работах В.Е. Маковского (1846–1920) и его ученика по МУЖВЗ К.П. Пынеева (1868–1922). Московское училище живописи, ваяния и зодчества отличалось особенно широким демократизмом своих работ.

Интересный момент запечатлен на картине Н.А. Кузнецова (1850–1930) «В мастерской скульптора». Девушка-натурщица, раскинув руки, полулежит в кресле, а скульптор наносит на ее талию и грудь гипс, чтобы снять форму. Ничего не поделаешь, такая работа. Николай Кузнецов тоже уехал после революции из России; то, что работы ряда первоклассных мастеров были у нас долгое время неизвестны, часто объясняется их эмиграцией.

С неизменной симпатией и сопереживанием изображают художники свои модели. Это чувство доходит до подлинного трагизма, когда идет речь о судьбе женщины. Бесправную крепостную девушку продают как вещь в картине Н.В. Неврева (1830–1904) «Торг». Почти та же ситуация в его же картине «Воспитанница». Художники беспощадно обличают нравы, царившие в обществе.

Узаконенное веками варварство, когда родители выдают дочь за богатого старика, не считаясь с ее чувствами, то есть фактически продают ее, с потрясающей силой выразил В.В. Пукирев (1832–1890) в известной картине «Неравный брак». Говорят, что сюжет подсказал художнику его друг, испытавший похожую любовную драму. Этот случай был далеко не единичным в России, в 1861 году вышел даже указ Священного синода, осуждающий браки с большой разницей в возрасте. Картина имела такой успех на осенней академической выставке, что Академия художеств была вынуждена присвоить Пукиреву, вчерашнему выпускнику, звание академика.

Тема насилия над личностью женщины, принуждения к браку без любви волновала многих художников. Полна печали невеста в картине В.Е. Маковского «К венцу. Прощание». Горько рыдают перед свадьбой невесты на полотнах Фирса Журавлева «Перед венцом» и «Неравный брак». То же и в картине С.И. Грибкова (1822–1893) «Перед венцом». Сочетание прекрасных подвенечных нарядов, любовно выписанных живописцами, с трагичностью ситуации делают впечатление особенно сильным.

Пожалуй, только блистательное «Сватовство майора» П.А. Федотова (1815–1852) вызывает у зрителя не сострадание, а улыбку. Невеста там жеманничает, а не расстраивается. Женское страдание, когда удары судьбы лишают жену мужа, а семью кормильца, мы видим и на прекрасном полотне Федотова «Вдовушка», и у И.А. Пелевина (1840–1917) «Вдова», и у К.Е. Маковского (1839–1915) «Вдовушка». Но особенно горько, когда страдание женщине причиняют своим пьянством и разгулом близкие люди. Как контрастирует благостная розовость интерьера с безнадежной печалью жены, пьяный муж которой, очевидно, прокутил деньги, в картине Н.А. Кошелева (1840–1918) «Первое число». Как больно смотреть на женщин в картинах К.А. Трутовского (1826–1893) «У кабака» и В.Е. Маковского «Не пущу!»

Критический реализм в искусстве второй половины ХIХ века оставил много свидетельств тяжелого и бесправного положения женщины. Но все-таки образ женщины как носительницы красоты, радости, всего светлого, что есть в жизни, пожалуй, перевешивает в этом собрании. Какой святой тишиной дышит фигура матери в картинах В.М. Максимова (1844–1911) «Мечты о будущем» и «Материнство»!

Обаянию русской женщины посвящает свою картину «Туалет девушки» В.Т. Тимофеев (1835–1914), а Михаил Клодт – полотно «За чайком». Гений русского романтизма К.П. Брюллов (1799–1852) представлен в альбоме не портретами аристократок, а трогательным изображением красавицы из народа в картине «Гадающая Светлана».

Женская молодежь тянулась к образованию, на полотнах художников все чаще встречаются умные, светлые лица читающих девушек: «За чтением» И.С. Галкина (1860–1915), «За книгой» М.К. Башкирцевой (1858–1884), «Читающая в саду» Богданова-Бельского (1868–1945) и др.

Красота женского тела, грациозного и стройного, как на картине Ф. Журавлева «Девичник в бане», или обильного, пышущего здоровьем, как «Купальщица» и «Красавица» Б.М. Кустодиева (1878–1927), не может оставить никого равнодушным. Кустодиев открыто любуется своими женщинами, их походкой, костюмами, каждым жестом своих полных жизни моделей и передает эту радость зрителю.

И, конечно, восхищает и никогда не перестанет восхищать нас прекрасная «Неизвестная» И.Н. Крамского. Спокойное, полное достоинства, прекрасное лицо незнакомки, сознающей силу своей красоты, заставляет смотреть на него вновь и вновь, много раз возвращаясь к этой победительной красоте.

В конце века накал критического реализма затухает. Одним из последних аккордов прозвучало полотно П.Ф. Яковлева (1853–1921) «В тихой обители», нравоучительная картинка бытового разложения духовенства, и знаменитая картина Василия Максимова «Все в прошлом» с ее типичными образами героинь уходящей эпохи и несравненной глубиной психологических характеристик.

Ушли в прошлое строгие каноны академической живописи и темный колорит картин первых передвижников. Художники работают на пленэре, перенимают опыт импрессионистов, ведут активные поиски новых форм. Н.П. Богданов-Бельский пишет «Летний день», где предельно убирает контрастность и выбеливает палитру, чтобы наполнить светом образы новых женщин. Символист В.Э. Борисов-Мусатов (1870–1905) трактует свои картины с дамами как декоративные панно.

В живопись на смену лессировкам приходят сочный мазок, открытый цвет и быстрота кисти А.Е. Архипова и К.А. Коровина (1861–1939). Появляются новые, уверенные в себе героини работ – «Шахтерка» Н.А. Касаткина (1859–1930), «Курсистка» Н.А. Ярошенко (1846–1898).

По происхождению большинство художников вышли из крестьян, солдат, священнослужителей; дворян среди них почти нет. Отдавать сына в Академию художеств у аристократов считалось неприличным. Женщины-художницы встречались еще реже. В альбоме представлены работы трех из них: М.К. Башкирцевой, Е.К. Петрококино (1852–1939) и Е.Н. Хилковой (1827–1876), написавшей «Внутренний вид женского отделения Петербургской рисовальной школы для вольноприходящих». Интересно сравнить его с парижским полотном Марии Башкирцевой «В студии. Мастерская Жюлиана».

Женский образ. Русская живопись. — Вступит. статья Р. Алдонина

Подарочные книгиИздательство представляет вашему вниманию уникальный альбом, посвященный женской красоте, женской доле, женским увлечениям и женскому счастью в работах русских художниках XIX- начала XX вв. Кроме этого, в альбоме использованы выдержки из русской литературы, посвященные женщинам, их судьбе и характерам.

$127.99

| Вес | 27 унция |

|---|---|

| Габариты | 8.5 × 5.7 × 1.0 дюйм |

| ISBN | 978-5-7793-4634-4 |

| EAN | 9785779346344 |

| Издательство | |

| Серия | |

| Переплет | Мягкий переплет |

| Автор | |

| Стандарт | 8 |

| Год выпуска | |

| Количество страниц | 190 |

| SKU | 20502103040 |

| Формат, мм | 215x298x10 |

| Язык | |

| Тип издания | Малотиражные издания. 0+ |

| Тираж | 300 |