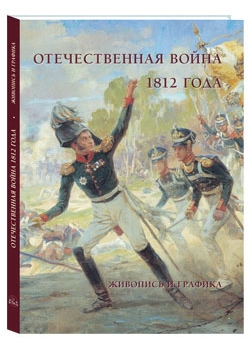

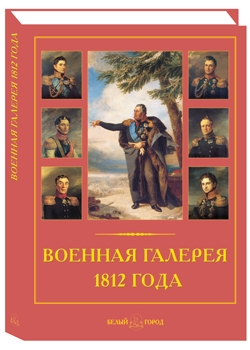

Издательство представляет вашему вниманию уникальный альбом, посвященный важнейшей вехе в русской истории – Отечественной войне 1812 года.

В нем представлены работы как известных художников-баталистов: В.В. Верещагина, Ф.А. Рубо, М.Б. Грекова, так и менее известных авторов. Прекрасным дополнением к живописным полотнам служат отрывки из дневников и воспоминаний участников войны, современников, а также фрагменты из русской классики, посвященные трагическим событиям. Книга будет интересна всем любителям живописи и отечественной истории.

Отечественная война 1812 года навсегда запечатлена в истории и сознании русского народа. В музеях страны можно увидеть полотна русских художников со сценами сражений и портретами героев этой великой эпопеи.

В альбоме собраны работы четырех десятков художников-баталистов, посвященных не только войне 1812 года, но и последующим за ней заграничным походам русской армии. Большая часть крупных батальных полотен написаны во второй половине ХIХ и в начале ХХ века, когда отмечалась столетняя годовщина войны. По картинам художников можно проследить всю историю кампании от ее начала, когда армия Наполеона переправилась через Неман и вторглась на территорию России, и до конца, когда русские и союзные войска вошли в Париж 31 марта 1814 года.

На литографии А.П. Апсита (1880–1944) 1912 года и акварели неизвестного художника первой четверти XIX века изображено начало войны, внушительная переправа Великой армии – La Grande Armee, названной так самими французами и насчитывающей на тот момент около 390 тысяч человек.

В одном из первых сражений Отечественной войны – бое под Миром 27–28 июня 1812 года – свою отвагу показал атаман Платов, задержавший наполеоновские войска и обеспечивший отход русских частей. Подвиг казачьих войск запечатлел В.В. Мазуровский (1859–1944) в 1912 году.

С 18 по 20 июля 1812 года происходит сражение под Клястицами, в котором русская армия одержала победу, остановив передвижение неприятеля на Санкт-Петербург. Картину о героической защите и отпоре, что дали русские войска, Н.С. Самокиш (1860–1944) писал с 1900 по 1910 год.

Трехдневный бой за город Красный, происходивший с 15 по 18 ноября 1812 года и по сути являвшийся «трехдневным поиском голодных полунагих французов», по выражению Д. Давыдова, был изображен такими художниками, как А.П. Апсит в 1812 году и М.О. Микешин (1835–1896) в 1854-м.

Жестокой битве за Малоярославец, произошедшей 12 октября 1812 года, в которой город несколько раз переходил из рук в руки, после чего Наполеон был вынужден отступать по Старой Смоленской дороге, посвящены работы сразу двух баталистов: Петера фон Гесса (1792–1871) и Н.С. Самокиша.

Но, конечно, большая часть картин рассказывает о генеральной битве двух армий под Бородином – крупнейшем сражении своего времени. Позиция русских войск на Бородинском поле имела два основных укрепления: у деревни Семеновское (Багратионовы флеши) и Курганную высоту (батарея Раевского). Вслед за обстрелом из пушек французы много раз упорно атаковали укрепления русских, на одни только Багратионовы флеши было совершено восемь атак. Во время последней осколком ядра смертельно ранило генерала Багратиона, командовавшего второй армией. Этот момент можно видеть на картине Петера фон Гесса «Сражение при Бородине 28 августа 1812 года».

К концу дня все опорные высоты русских были захвачены, но прорвать оборону противник не смог, а потери были настолько велики, что Наполеон не решился на новые атаки. Разгромить русскую армию ему не удалось.

Достаточно взглянуть на полотно В.В. Верещагина (1842–1904) «Конец Бородинского сражения», чтобы понять, чего стоили победы каждой из сторон. На картине возле заваленного трупами рва у батареи Раевского французы приветствуют своего императора. Яркие краски полотна только подчеркивают ужас прошедшей бойни.

Тогда, 26 августа 1812 года, французы потеряли убитыми и ранеными свыше 58 тысяч человек, в том числе 47 генералов, а русская армия – 44 тысячи солдат и 23 генерала. Ожесточенное кровопролитие длилось 12 с половиной часов, и лишь воля и стойкость русских солдат, их огромная готовность к самопожертвованию не сломили дух армии.

Особое, можно сказать, ключевое место среди батальных сцен занимает картина А.Д. Кившенко (1851–1895) «Совет в Филях». Мы видим одиннадцать боевых генералов, определяющих судьбу Москвы и армии. Решение сдать Москву, чтобы сохранить армию, которое, несмотря на возражения нескольких генералов, принял Кутузов, спасло Россию. Однако избавление России от неприятеля не только зависело от командующих войсками и солдат, но и лежало на плечах всего русского народа. Знаменитые партизанские команды Давыдова и Сеславина, и конечно, крестьянские отряды внесли огромный вклад в общую борьбу, приближая к гибели армию Наполеона. Прекрасной иллюстрацией могут служить картины В.В. Верещагина «Не замай! Дай подойти!» и И.М. Прянишникова (1840– 1894) «В 1812 году», где крестьяне с вилами ведут пленных французов.

Картины бесславного отступления французов и особенно гибельная драма, развернувшаяся на берегах Березины с 14 по 17 ноября 1812 года, были одними из самых популярных тем среди русских художников в любое время. В 1844 году Гесс пишет «Переправу через Березину», а в 1891-м Б.П. Виллевальде являет свету свою картину с тем же названием. Отчаяние, написанное на лицах людей, близость гибели и то, насколько точно оба автора передали это, поражают воображение. При сражении на Березине французы потеряли около 29 тысяч человек, многие из которых умерли не в бою, а от обморожения и неспособности выбраться из ледяной воды.

Последующий этап, включающий переход Наполеона от Березины до Немана, можно назвать заключительным в Отечественной войне. 1813 год открывает заграничные походы русской армии: в январе она вступила на территорию Пруссии. Но еще больше года союзные войска России, Пруссии, а затем Австрии, Англии и Швеции с переменным успехом воевали с французами на территории Европы и самой Франции.

Особый героизм был проявлен русскими частями под Кульмом 17–18 августа 1813 года, где они решили исход боя. Динамичное полотно М.Б. Грекова (1882–1934) рисует атаку кирасирских полков под Кульмом, великолепно передает страстный порыв и бесстрашие русских воинов, отличается остротой и большой глубиной композиции.

После грандиозной «битвы народов» под Лейпцигом с 4 по 7 октября 1813-го и сражениями под Парижем, в которых главную роль также сыграла русская армия, Наполеон был разбит. 18 марта 1814 года император Франции отрекся от престола.

В первые десятилетия после победы на волне подъема русского национального духа батальная живопись была очень популярна. Император Николай I говорил: «Я люблю батальную живопись, и она очень нужна, у нас есть довольно того, что можно передать потомству».

Русская школа батальной живописи считает своим старейшиной А.И. Зауервейда (1783–1844). В 1814 году он был приглашен Александром I в Россию, учил рисованию великих князей Романовых, позже стал профессором Императорской Академии художеств. За 15 лет руководства «баталическим» классом он воспитал таких учеников, как Б.П. Виллевальде, А.Е. Коцебу, В.Ф. Тимм. Зауервейд старался преодолеть схематизм и декоративность в изображении баталий, свойственных традициям классицизма, и привнести в них документальность и историческую достоверность. Смерть помешала художнику закончить монументальное полотно «Сражение при Лейпциге», и картину, по приказу Николая I, дописывал Виллевальде. В 1845 году она была выставлена в Зимнем дворце.

Б.П. Виллевальде (1818–1903) считается художником, положившим начало военно-бытовому жанру. В своих небольших картинах он описывал взаимоотношения русских солдат с местными жителями во время заграничного похода 1813–1815 годов.

Стремление этих художников приблизить содержание батальной живописи к достоверности общей картины и деталей проходили в условиях действия канонов академизма. Образцом академической школы может считаться полотно В.И. Мошкова (1792–1839) «Сражение под Лейпцигом 6 октября 1813 г.». У картины традиционная помпезно-парадная композиция с полководцами в центре (в данном случае это русский император и король Пруссии), четкая фронтальность построения и условное освещение. Мошков написал картину на тему войны 1812 года одним из первых, почти сразу после 1815 года, и очень молодым получил за нее звание академика.

Зауервейду и его ученикам во многом удалось преодолеть условности академизма, но традиционный дух идеализации натуры все же оставался на их полотнах.

Поворот к реализму наступил во второй половине ХIХ века, после отмены крепостного права, бунта 14 выпускников Академии художеств и создания Товарищества передвижников, когда деятелей искусства стали все больше волновать идеи гражданственности и демократии.

В России появился такой художник, как Василий Васильевич Верещагин. Свои картины он писал, главным образом, с натуры и не понаслышке знал, что такое война: он участвовал в Русско-турецкой (1877–1878) и Русско-японской войне (1904–1905), где и погиб при взрыве броненосца «Петропавловск». Правдивое, эмоционально страстное творчество отличают широта охвата и глубина темы. Картины написаны сильными, звучными красками в широкой, уверенной живописной манере. Но Верещагин не воспевал, а клеймил войну, как зло, недостойное человека. Репин говорил о Василии Васильевиче: «Верещагин – сверххудожник, как и сверхчеловек».

Однако в Академии художеств руководителем класса баталистов с 1848-го и вплоть до 1890-х годов оставался Б.П. Виллевальде. Ему обязаны своим художественным развитием такие живописцы, как Н.С. Самокиш, В.В. Мазуровский, К.Н. Филиппов (1830–1878), А.И. Шарлемань (1826–1901) и другие. Ученики не раз обращались к любимой теме учителя – теме войны 1812 года. Но если собственную живопись Виллевальде при всей ее законченности и точности современники считали недостаточно волнующей, то такие работы его учеников, как «Дело казаков Платова под Миром 9 июня 1812 года» и «Кто кого?» Мазуровского или «Атака у Клястиц 29 июля 1812 года» Самокиша, – глубоко взволновали и восхитили динамикой действия и мастерством исполнения.

В начале ХХ века батальную мастерскую Академии возглавил Ф.А. Рубо, художник, создавший панорамы «Штурм аула Ахульго», «Оборона Севастополя в 1854–1855 годах» и «Бородинская битва» – монументальные произведения искусства. Изображение многофигурных батальных сцен требует не только большого таланта художника, но и трудолюбия, ведь при создании подобных полотен работа превращается в настоящий подвиг. Панорама Бородинской битвы была заказана императором Николаем II к столетнему юбилею Отечественной войны в 1912 году. Гигантское круговое полотно, занимающее 115 метров по окружности и 15 в высоту, изображает общую картину боя на момент наступления наполеоновской конницы на русские укрепления – Семеновские флеши. Каждый фрагмент Бородинской панорамы – отдельная продуманная и законченная картина, рассказывающая о героической обороне русских войск.

Несмотря на различную технику, что используют художники, представленные в альбоме, их приверженность к академизму или же, наоборот, отходу от классической живописи, классического восприятия войны, несмотря на неодинаковую тематику картин, размышления и чувства, что они вызывают, – все они сумели передать дух Отечественной войны, веру и чувства русских людей – великих защитников своей Родины.

Отечественная война 1812 года. Живопись и графика

Подарочные книгиИздательство представляет вашему вниманию уникальный альбом, посвященный важнейшей вехе в русской истории – Отечественной войне 1812 года.

$124.99

| Вес | 29 унция |

|---|---|

| Габариты | 8.5 × 5.7 × 1.0 дюйм |

| ISBN | 978-5-7793-4658-0 |

| EAN | 9785779346580 |

| Издательство | |

| Серия | |

| Переплет | Мягкий переплет |

| Автор | |

| Стандарт | 8 |

| Год выпуска | |

| Количество страниц | 186 |

| SKU | 20502103045 |

| Формат, мм | 215x298x10 |

| Язык | |

| Тип издания | Малотиражные издания. 0+ |

| Тираж | 300 |